この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

一級建築士過去問、計画H30-02のイラストを制作しました。

どんな問題?

日本における伝統的な木造建築の屋根の部位の名前が問われた問題になっています。専門的な用語が多く、文字での表現ではイメージしにくく、記憶しづらい面があります。文字での表現とイラストのイメージとセットにして覚えて行きましょう。

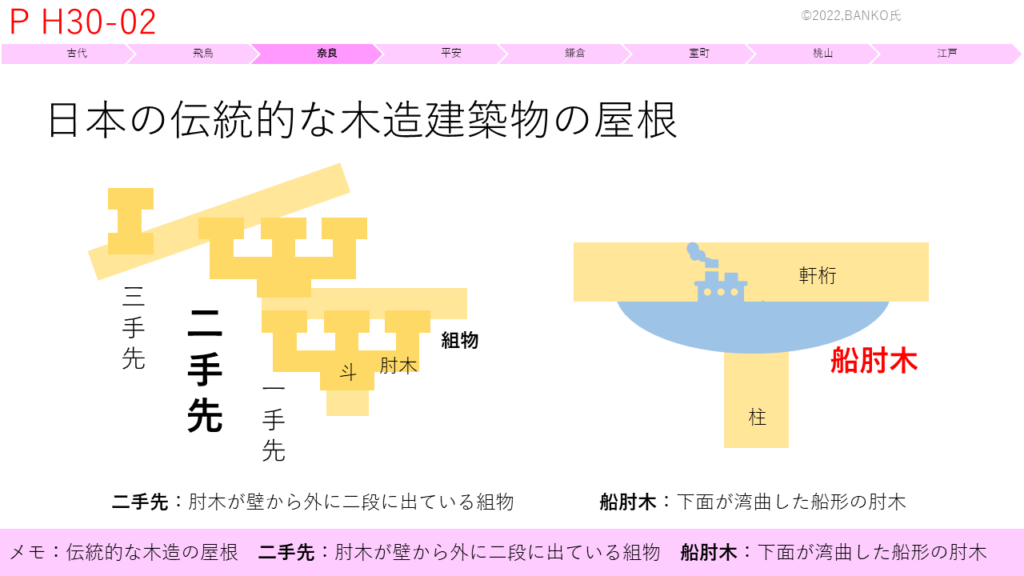

二手先、船肘木

組物は、社寺建築の軒を支持する、斗、肘木、桁などの部材で構成された部分。

二手先…肘木が壁から二段に出ている組物。

舟肘木…下面が湾曲した船形の肘木。

二手先はシンプルに構造が伝わるようなイラストで表現しました。

船肘木(ふなひじき)は、名は体を表すように、舟のイラストで船肘木を表現しています。

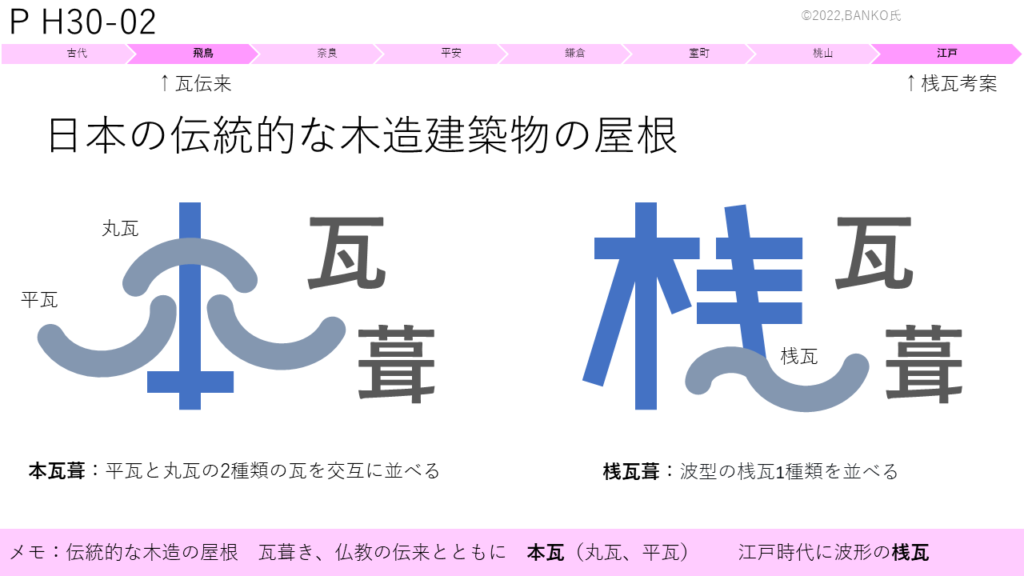

本瓦葺、桟瓦葺

瓦は仏教とともに伝来したとされています。

本瓦葺…平瓦と丸瓦の2種類の瓦を咬合に並べる。

桟瓦葺…江戸時代に考案された、波型の桟瓦1種類を並べる。 現在でも広く使われる桟瓦は江戸時代生まれ。

本瓦と桟瓦。難しくはないのですが、いざ試験で問われると間違いやすい問題です。文字でイメージしておくと、試験中でも思い出しやすいと思います。

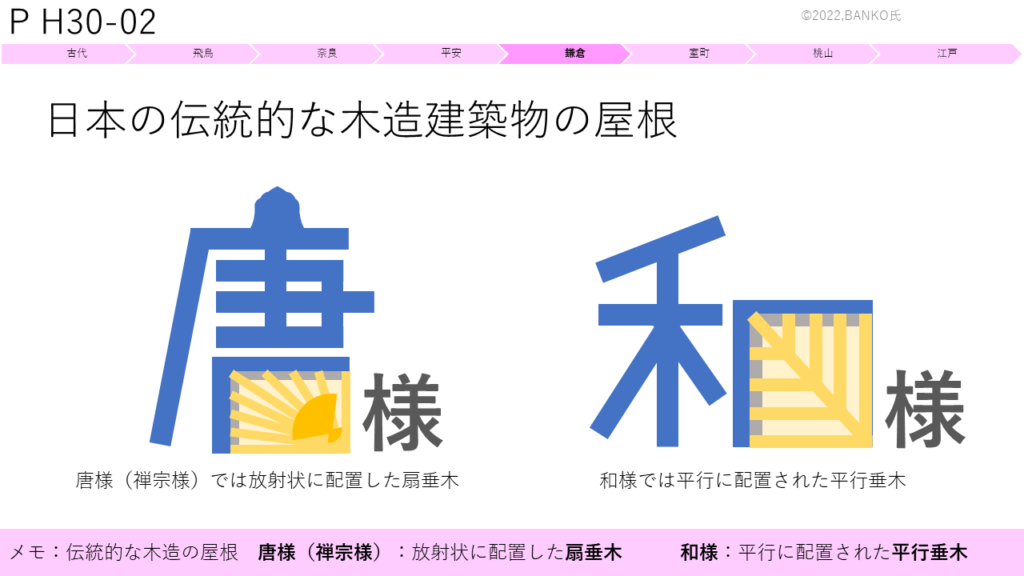

唐様の扇垂木、和様の平行垂木

・唐様(禅宗様)の特徴のひとつ、扇垂木。

・和様の特徴のひとつ、平行垂木。

唐様、和様どちらも口の部分を軒の部分に見立てて、それぞれの特徴ある垂木のイラストとセットで表現しています。自分なりのイメージをもつと 忘れにくくなります。描いて描いて覚えましょう。唐様のイラストには、唐様の特徴の一つである火灯窓をあしらっています。

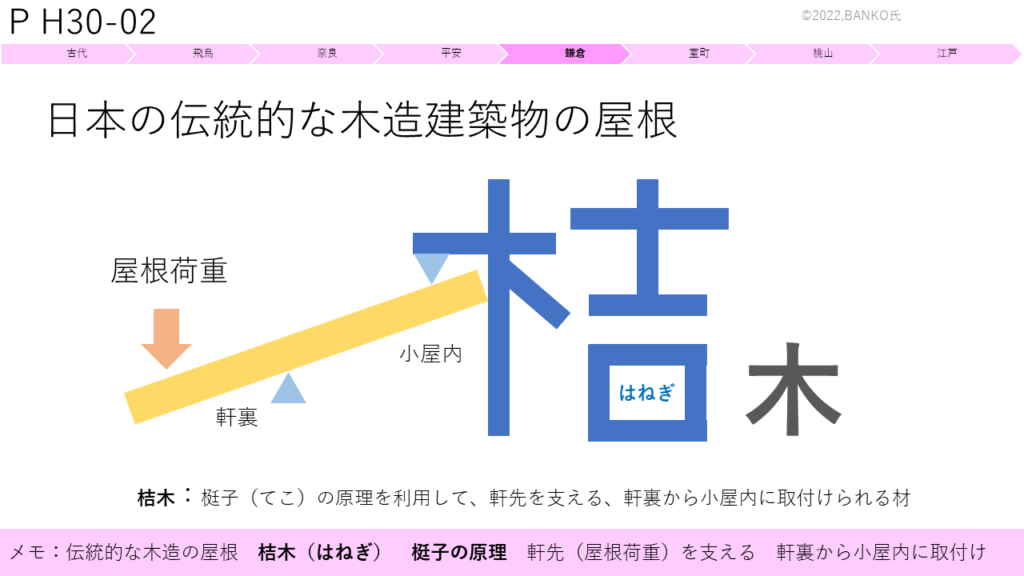

桔木(はねぎ)

桔木(はねぎ)は、梃子の原理で軒先を支える、軒裏から小屋内に取付けられる材のことです。

テコの原理を文字で表現。つい反力を求めたくなりますね。このような材の役割や強度を理解するためにも、学科で構造を学ぶことは大切と感じます。

まとめ

日本の伝統的な木造建築の屋根には、専門用語がたくさんあります。一度に覚えようとすると、大変なので一つずつイラストとセットで覚えて、記憶に定着して行きましょう。