この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

一級建築士過去問、計画H28-07のイラストを制作しました。

どんな問題?

駐車場、駐車施設に関する問題です。駐車場に関する問題は、駐車スペースの寸法やスロープなど、駐車や走行に関する寸法についての出題が多いです。駐車場は、その名の通り、車を駐める場所なので、基本となるのは車のサイズです。車幅、車長、車高といった車のイメージを中心として、駐車に関する寸法をイラストで学んでいきましょう。

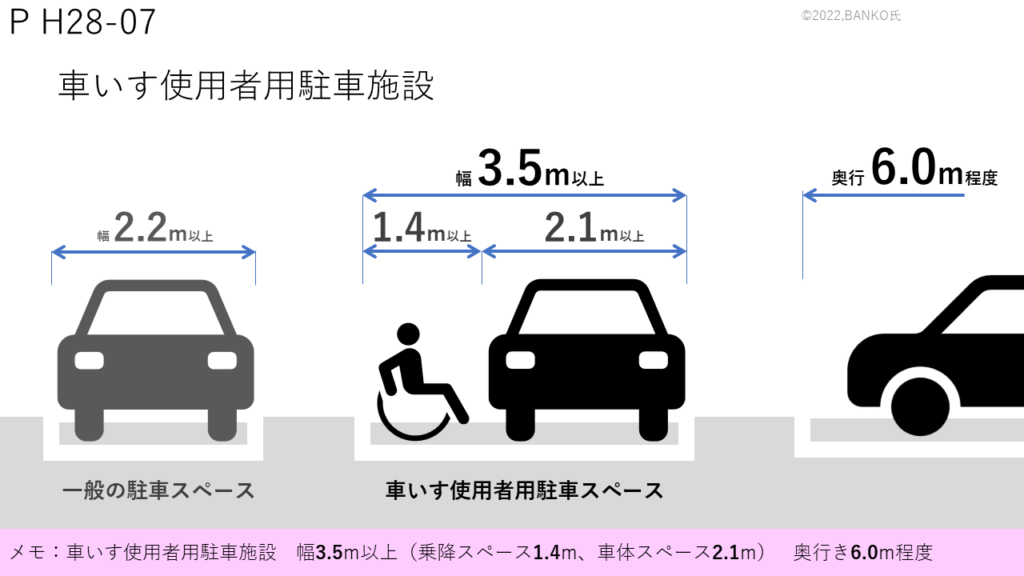

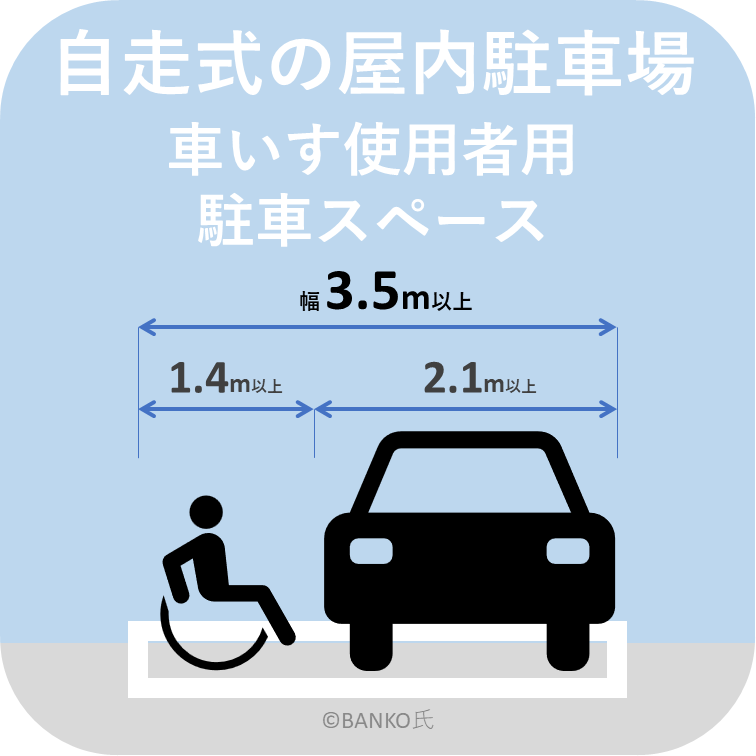

車いす仕様車の駐車施設 駐車スペース

車いす使用者用駐車設備 幅3.5m以上。(=乗降スペース1.4m+車両スペース2.1m)

一般の駐車スペースは幅2.2m以上。

長さ方向はどちらも5~6m程度。

ちなみに、一般的な乗用車の寸法は幅1.7m×長さ4.7m程度です。

駐車スペースは製図試験でも外構を検討する上でとても重要です。イラストは、特に車幅方向の駐車寸法が伝わるよう、制作しています。また、必要な3.5mの内訳もひと目で分かるようにしました。

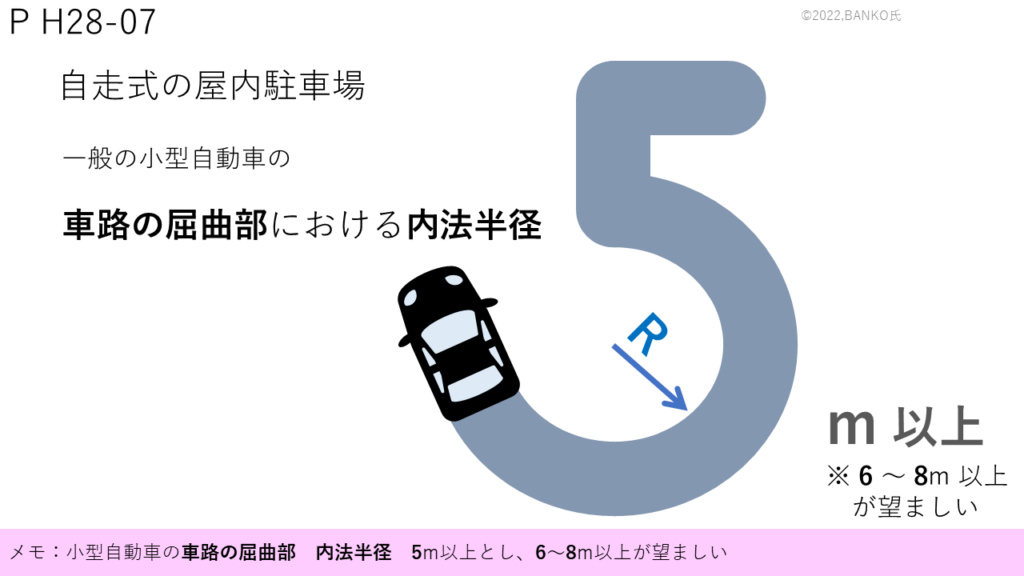

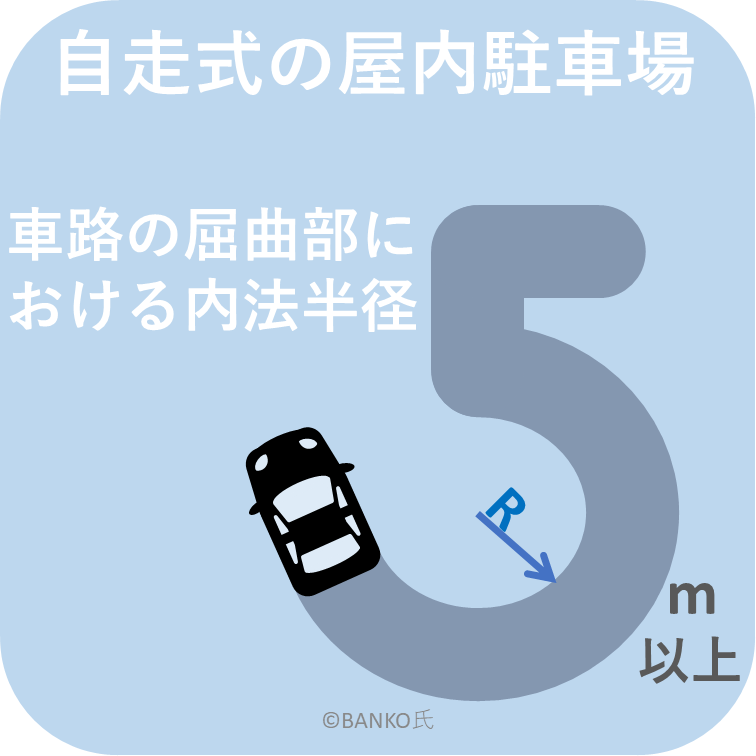

自走式の屋内駐車場 車路の屈曲部における内法寸法

一般の小型自動車の車路の屈曲部における内法寸法 5m以上。(一般には、6~8m)

幅員は直線部(5.5m)よりも少し広い8.5m程度とする。

大きな”5”と内法半径の”R”、そして”車”。伝えたいことをまとめた結果このイラストにたどり着きました。シンプルなイラストでお気に入りです。

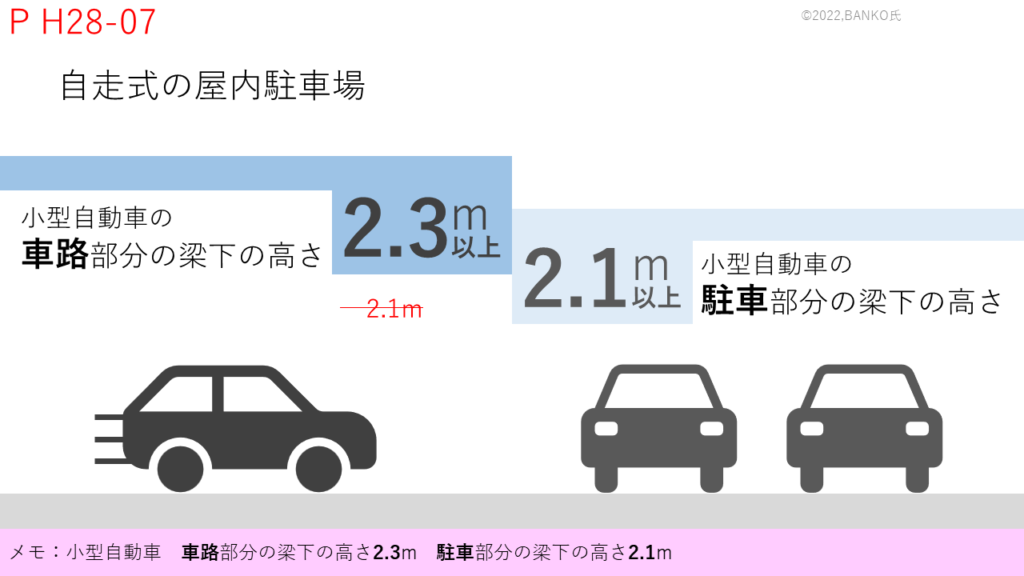

自走式の屋内駐車場 梁下の高さ

車路部分の梁下の高さは、2.3m。

車路部分車が走行する部分なので、駐車部分の梁下高さ2.1mよりも少し大きくなっています。

過去問では、車路部分の梁下の高さを2.1mとした、と誤った選択肢として出題されています。車が走る部分は、停める部分よりも少し高く2.3m以上が正しい数値です。

車路部分と駐車部分の梁下高さが人目見て比較できるようなイラストにしました。また、”梁下の高さ”が伝わるよう矩形で表現しています。

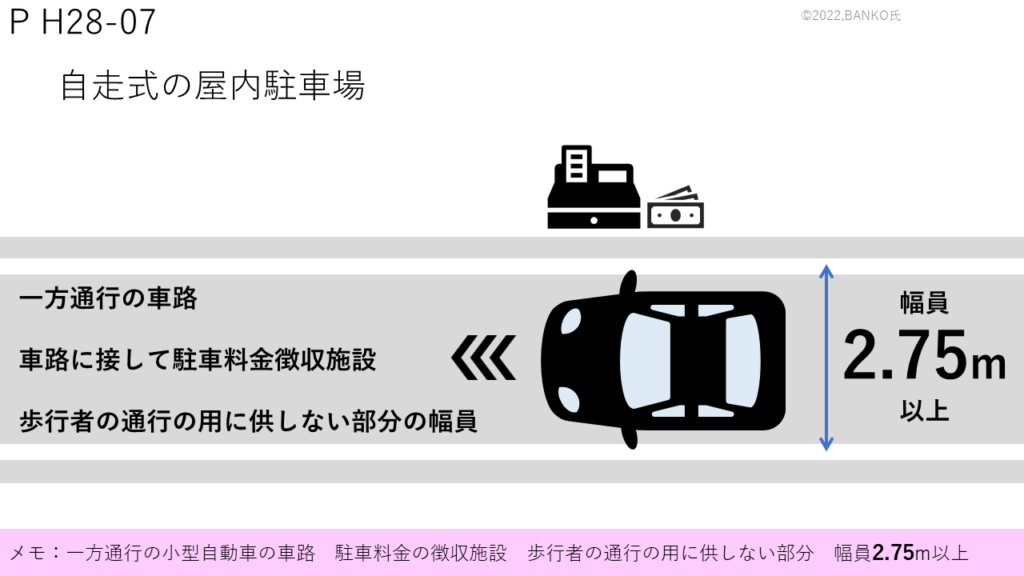

自走式の屋内駐車場 駐車料金徴収施設のある部分の幅員

一方通行の車路で、

車路に接して駐車料金徴収施設がある部分で、

歩行者の通行のように供しない部分の幅員

2.75m以上。

”一方通行”の矢印、”駐車料金施設”のレジのアイコン、”歩行者が通行しない車幅”を示す車路、そして数値。修飾が多い設問ですが、ひとつひとつかみ砕いてイラスト化しています。

まとめ

一級建築士は大規模な建築物を設計することが多いので、駐車場は重要な外構の要素になります。また、駐車場の寸法は建築士製図試験においても重要な寸法です。建物の柱の配置、平面構成などに大きく関係してきます。イラストでぜひ駐車場寸法の苦手意識を克服してください。